INTERVIEW

すでに言葉以上の共通言語ができあがっていた。

それに基づいて理想の形に近づけていくようなイエづくりでした。

川島邸

まずは2階建て住居にあたる部分から構成を見ていくと、1F部分の大半はダイニングキッチンが占めます。この空間の主役にあたるキッチン台は、空間に調和するよう、側面が木、そして台の部分がステンレス素材のものをチョイスしています。そしてそのキッチンの裏側に川島さんと奥様の書斎スペースが設けてあります。

「ぼくはここを木工の創作室として利用しています。妻は手芸、そしてテストの採点など、集中したい時にこの場所を活用していますね」と言って、その一室を案内してくれました。実は川島さんは大学時代から木工による作品づくりを続けていて、今でも木工作家としての顔も持っているのです。これで、川島さんも心置きなく創作活動に没頭できるようになりました。

そしてこの1Fにおいて空間のアクセントになっているのが、川島さんの念願だった薪ストーブです。1Fから2Fへと、そしてそのまま屋根を突き抜けて屋外へと突き出ていく煙突のおかげで、2Fフロアにも熱が上がり、家中がポカポカに。「薪割り機を購入し、外に薪をしっかり準備し、冬に備えています」と川島さんは笑顔を見せました。

1Fは川島家の中でも最も地面に近く、窓の向こうにはちょうど目線の高さに稲穂や小麦が広がって見えます。夜になると周りは田んぼのため、すっかりと闇に包まれます。その中でストーブの優しい炎の光が静かに揺れる様子は実に幻想的です。

2Fにはご夫婦の寝室、子供部屋、そして収納スペースが配置されました。この2 Fには川島さんの実家の庭にあった、やわらかい質感があるという杉材を厚めにカットして使っています。また、このイエには川島さんが自身の彫刻作品づくりのために確保していたクス材も多用。キッチンの棚、階段にはこのクスの木を使っています。

平家は、2階建て住居の1Fと2Fのちょうど真ん中にあたる部分に階段の踊り場を作り、そこをハブとし、自由に行き来できるような造りになっています。とはいえ、外観は一つの建物ですから、事情を知らない人はきっと「変わった間取りのイエだな」と思うに違いありません。

平家においては、高い天井が記憶に残ります。開放感あふれる広々としたリビングスペースが大部分を占め、映画を見る、本を読む、そういったプライベートな時間を緩やかに過ごせるような、家族全員のための空間になりました。

また、平家はゲストを迎えるための場所としても活用。そのため、自転車も収納できる家族のための広い土間を備えた玄関に加え、来客用の玄関も平家側に用意しました。そして帰宅からの動線をイメージし、洗面所、浴室はこの平家に配置。奥様は「玄関には広めの収納スペースを設置してもらいました。日用品などをここにストックするようにルールを決め、買い物からの帰宅後、ダイレクトに収納しています。共働きなので、本当に無駄な時間は少しでも無くしたかったんです。夫婦で、そして賢太さんとも十分に相談しました」と振り返ります。

賢太さんは「平家における構成要素は多いんですが、それでもごちゃごちゃしないよう、広さが出るよう、天井の高さのバランス、窓の位置と大きさには気を配りました。あとは木を愛する川島さんのために、今回は畳は使わず、板張りの空間にこだわりました。壁紙は珪藻土にし、自然を意識しています」と言い、天井を見上げました。

川島さんは「他にも、ラオス松という日本では手に入りにくい、結構硬さがある材木を使っている箇所もあります。確かに天然の木をできる限り取り入れてほしいというオーダーはしましたが、その願いが実現したのも里山建築さんだったからだと思っていますよ。ぼく自身も木を作品に使うこともあり、それなりに木に関して詳しい人間なのですが、例えばクスは暴れる性質があり、イエに使う木材としては不向きなんです。でも、それをこうして活用できるというのは、クスを、つまり木のことを深く理解しているということ。本当に頼もしかったです」とにこやかに微笑みます。

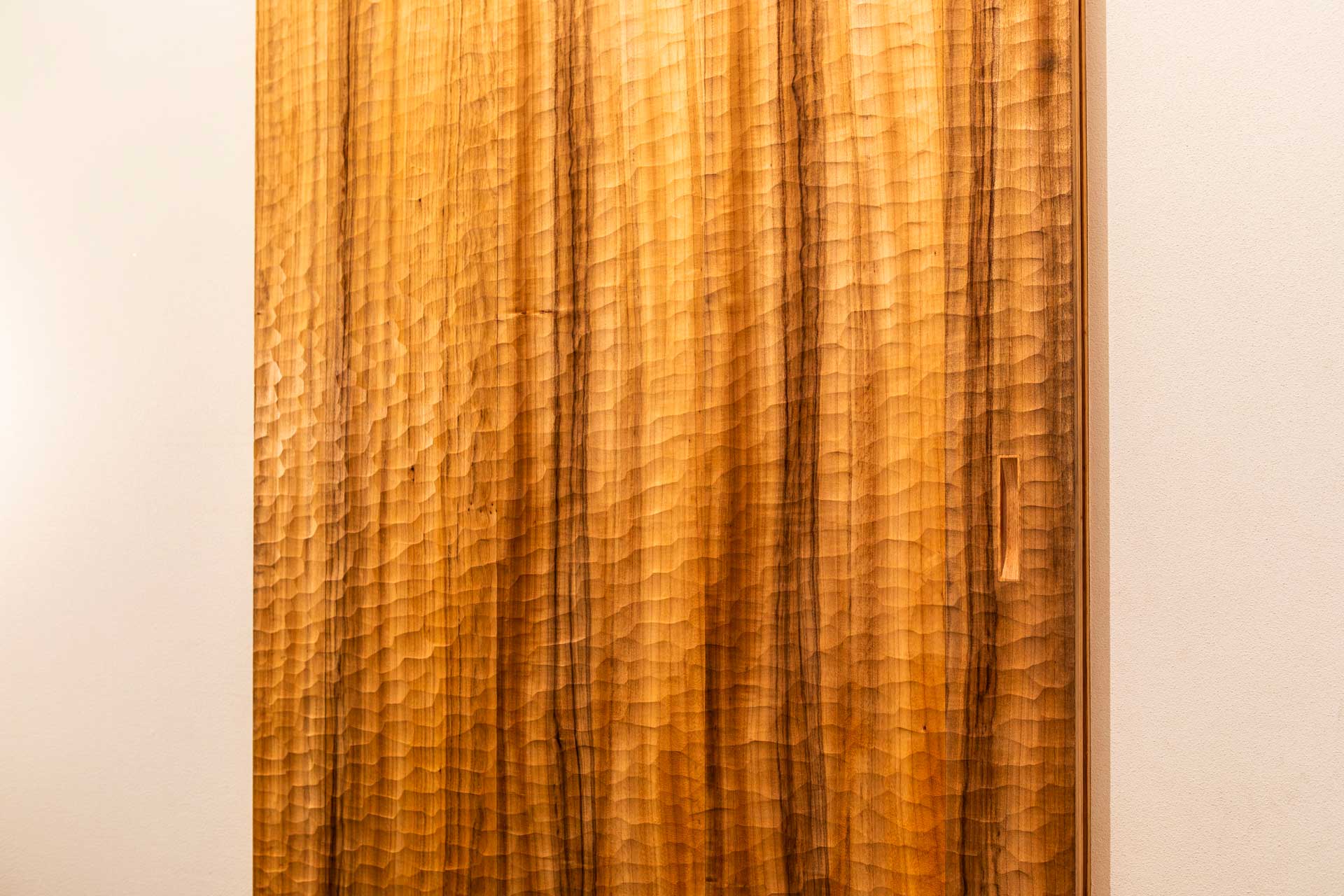

イエにある棚などの家具類は川島さんが手掛けたものがほとんど。ひときわ目を引く平家の家族用玄関の戸は、木工作家・nishimokko(ニシモッコ)さんが手掛けた一枚板を取り入れ、リビングには洋画家の故・猪熊弦一郎さんによる4mほどあるタペストリーをディスプレイし、アクセントとしました。

このイエで暮らし始めてもうすぐ丸3年。福岡から引っ越してきたお隣とも意気投合し、価値観が近いこともあり、今ではお互いの子供が行き来し、家族ぐるみの交流が生まれています。

「小さな頃から、イエを建てるなら賢太さんにお願いすると言っていましたからね。それから三十数年、一緒に過ごしてきた中で、ぼくがどんなものが好きか、何を快適だと感じるか、ずっと側で見てきてくれています。今更、どんなイエにしますか? と改めて膝を突き合わせる必要もありませんでした。すでに言葉以上の共通言語ができあがっているので、それに基づいて理想の形に近づけていくようなイエづくりになりました。作家としても、暮らし方が変わったことで、刺激がありますね。今、楽しいことをする。それがアートにつながると思っています」。

Photo:Yuki Katsumura